Page 82 - 2020-6

P. 82

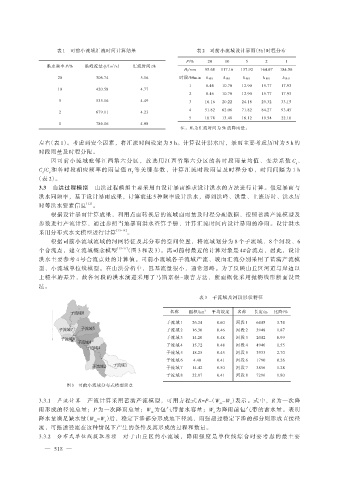

表 1 司前小流域汇流时间计算结果 表 2 司前小流域设计暴雨(5h)时程分布

P/% 20 10 5 2 1

3

洪水频率 P/% 洪峰流量 Q/(m /s) 汇流时间τ/h

H 5/mm 95.68 117.16 137.92 164.67 184.56

20 306.74 5.16 时段/60min h 设计 h 设计 h 设计 h 设计 h 设计

1 8.46 10.70 12.90 15.77 17.93

10 420.58 4.77

2 8.46 10.70 12.90 15.77 17.93

5 535.16 4.49 3 16.16 20.22 24.18 29.32 33.15

4 51.82 62.06 71.82 84.27 93.45

2 679.11 4.23

5 10.78 13.48 16.12 19.54 22.10

1 786.16 4.08

注:H 5为汇流时间为 5h 的降雨量。

左右(表 1)。考虑到安全因素,将汇流时间设定为 5 h。计算设计洪水时,暴雨主要考虑历时为 5 h 的

时段雨量及时程分配。

因司前小流域毗邻江西第六分区,故选用江西省第六分区的各时段雨量均值、变差系数 C 、

v

C /C 和各时段相应频率的雨量值 H 等关键参数,计算汇流时段雨量及时程分布,时间间隔为 1 h

v

s

5

(表 2)。

3.3 山洪过程模拟 山洪过程模拟主要采用由设计暴雨推求设计洪水的方法进行计算。假定暴雨与

洪水同频率,基于设计暴雨成果,计算前述 5 种频率设计洪水,得到洪峰、洪量、上涨历时、洪水历

时等洪水要素信息 [12] 。

根据设计暴雨计算成果,利用点面转换后的流域面雨量及时程分配数据,按照蓄满产流模型及

参数进行产流计算,通过参照当地暴雨洪水查算手册,计算汇流时间内设计暴雨的净雨。设计洪水

采用分布式水文模型进行计算 [13-14] 。

根据司前小流域流域的河网特征及其分布的空间位置,将流域划分为 8 个子流域、8 个河段、6

个合流点,建立流域概念模型 [15-17] (图 3 和表 3)。离司前村最近的计算对象是 4#合流点,因此,设计

洪水主要参考 4 号合流点处的计算值。司前小流域各子流域产流、坡面汇流分别采用了蓄满产流模

型、小流域单位线模型。在山洪分析中,因基流量很小,通常忽略。为了反映山丘区河道与岸边以

上糙率的差异,故各河段的洪水演进采用了马斯京根-康吉方法,断面概化采用抛物线形断面设置

法。

表 3 子流域及河段形状特征

名称 面积/km 2 平均坡度 名称 长度/m 比降/%

子流域 1 26.24 0.60 河段 1 6445 3.74

子流域 2 16.30 0.46 河段 2 3948 1.87

子流域 3 14.20 0.48 河段 3 2042 0.99

子流域 4 15.72 0.48 河段 4 4946 1.55

子流域 5 18.25 0.45 河段 5 3933 2.70

子流域 6 4.40 0.41 河段 6 1790 0.26

子流域 7 14.42 0.50 河段 7 3856 1.28

子流域 8 22.07 0.41 河段 8 7296 1.80

图 3 司前小流域分布式模型示意

3.3.1 产流计算 产流计算采用蓄满产流模型,可用方程式 R=P-(W -W )表示。式中,R 为一次降

o

m

雨形成的径流总量;P 为一次降雨总量;W 为包气带蓄水容量;W 为降雨前包气带的蓄水量。表明

o

m

降水量满足缺水量(W -W )后,稳定下渗部分形成地下径流,雨强超过稳定下渗的部分则形成直接径

m

o

流,可描述径流在这种情况下产生的条件及其形成的过程和数量。

3.3.2 分布式单位线提取原理 对 于 山 丘 区 的 小 流 域 , 降 雨 强 度 是 单 位 线 综 合 时 要 考 虑 的 最 主 要

— 518 —