Page 44 - 2020-6

P. 44

游区域发生洪旱的频率更高,东南亚季风和青藏高原季风是影响该地区洪水和干旱的关键因素。Guo

等 [20] 的研究表明,湄公河南部和北部较中部更容易发生干旱,发生在三角洲地区的干旱往往具有时

间长强度高的特点。周婷等 [21] 利用 1977—2010 年的 38 个气象站降水资料,采用 SPI 分析澜沧江-湄公

河流域的气象干旱时空分布特征以及 2009/2010 年干旱。目前对流域水文干旱及其与气象干旱之间关

系的相关研究较少。

本文基于气象干旱指标和水文干旱指标,分析该流域干旱演变趋势;选择 2010 年前后的两场典

型流域气象干旱(2009/2010 和 2012/2013)作为研究对象,分析干旱特征,以及气象干旱和水文干旱之

间的联系;分析澜沧江梯级水库的补水作用。相关工作有利于科学认识近来发生的全流域干旱,而

且有利于流域内国家从全流域视角调整合作战略,采取合理的措施共同应对旱情,减少灾害损失,

保障流域经济社会发展。

2 研究区域概况

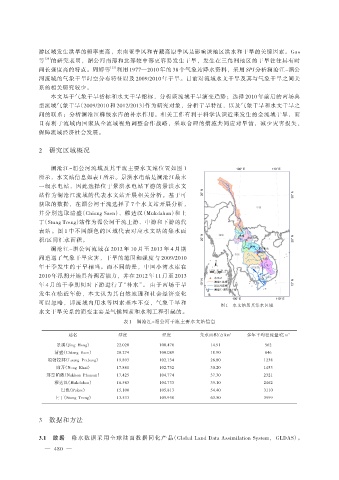

澜沧江-湄公河流域及其干流主要水文站位置如图 1

所示,水文站信息如表 1 所示。景洪水电站是澜沧江最末

一级水电站,因此选择位于景洪水电站下游的景洪水文

站作为澜沧江流域的代表水文站开展相关分析。基于可

获取的数据,在湄公河干流选择了 7 个水文站开展分析,

并分别选取清盛(Chiang Saen)、穆达汉(Mukdahan)和上

丁(Stung Treng)站作为湄公河干流上游、中游和下游的代

表站。图 1 中不同颜色的区域代表对应水文站的集水面

积/区间汇水面积。

澜沧江-湄公河流域在 2012 年 10 月至 2013 年 4 月期

间遭遇了气象干旱灾害,干旱的范围和强度与 2009/2010

年干季发生的干旱相当。而不同的是,中国小湾水库在

2010 年汛期开始具备调蓄能力,并在 2012 年 11 月至 2013

年 4 月的干季期间对下游进行了“补水”。 由于两场干旱

发生在临近年份,本文认为其自然地理和社会经济变化

可以忽略,即流域内用水等因素基本不变,气象干旱和

图 1 水文站及其集水区域

水文干旱关系的演变主要是气候因素和水利工程引起的。

表 1 澜沧江-湄公河干流主要水文站信息

站名 纬度 经度 集水面积/万 km 2 多年平均径流量/亿 m 3

景洪(Jing Hong) 22.020 100.470 14.91 562

清盛(Chiang Saen) 20.274 100.089 18.90 846

琅勃拉邦(Luang Prabang) 19.893 102.134 26.80 1238

廊开(Nong Khai) 17.881 102.732 30.20 1453

那空帕侬(Nakhon Phanom) 17.425 104.774 37.30 2321

穆达汉(Mukdahan) 16.583 104.733 39.10 2462

巴色(Pakse) 15.100 105.813 54.40 3110

上丁(Stung Treng) 13.533 105.950 63.50 3999

3 数据和方法

3.1 数 据 降 水 数 据 采 用 全 球 陆 面 数 据 同 化 产 品(Global Land Data Assimilation System, GLDAS)。

— 480 —