Page 39 - 2020-6

P. 39

水库营养盐滞留效应的变化。

库区与入库的 TP 浓度比基本小于 1,建库以来水库以磷滞留为主,但滞留效应逐渐降低(图 7(a))。

磷的滞留效应是水库磷沉降与沉积物磷释放共同作用的结果,滞留效率的降低体现出沉积物释放量

的增加。2007 年以前 TP 浓度比基本小于 0.48,水体滞留率高,库区磷大量沉降;而 2014—2018 年浓

度比达到 0.9 以上,库区磷基本饱和,处于磷沉降与释放的平衡状态,其中 2015 年浓度比甚至达到

1.6,当年出现内源污染的大量释放。TP 的滞留效率与上游来水磷负荷、网箱养殖的历史密切相关,

随着上游来水负荷的增加、网箱养殖面积的增大,磷的滞留效率逐渐下降。2016 年以来随着来水 TP

浓度的下降以及网箱的全面清除,水库磷的滞留效率逐渐增加,水库由磷“源”转成“汇”。

长期以来库区与入库 TN、氨氮、硝酸盐的浓度比均小于 1,水库存在明显的氮滞留(图 7(b)—7(d))。

其中,各年氨氮浓度比均小于 0.36,库区氨氮浓度远低于来水浓度,水库对氨氮的滞留效率高。

2014 年以前硝酸盐的浓度比均高于 0.63,2014—2018 年硝酸盐浓度比显著降低,说明 2014 年以前

库区硝酸盐的滞留效率相对较低,而 2014—2018 年硝酸盐的滞留效率明显升高。氮、磷的滞留机

理不同,磷在水体的滞留主要是以颗粒态的形式沉降,而氮主要是硝酸盐反硝化反应以气态形式

脱氮 [31] 。库区氨氮主要来源于上游入库和底部沉积物氨化反应的释放,潘家口水库水体的停留时间

长,氨氮能充分发生硝化反应,被氧化成硝酸盐,因此库区氨氮一直维持较低浓度。而对于水体中

较为稳定存在的硝酸盐,可在水体 DO 浓度低于 4 mg/L 以下时发生反硝化,该过程硝酸盐作为氧化剂

被还原,以气态的形式脱氮 [34] 。本文垂线水质监测表明,热分层中后期潘家口水库底层水体 DO 浓度

[33]

降低,甚至低于 2 mg/L ,库底发生反硝化反

应消耗大量硝酸盐。

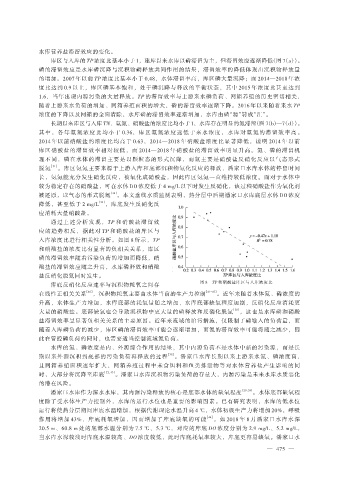

通过上述分析发现,TP 和硝酸盐滞留效

应的趋势相反,据此对 TP 和硝酸盐的库区与

入库浓度比进行相关性分析。如图 8 所示,TP

和硝酸盐的浓度比有显著的负相关关系,库区

磷的滞留效率随着污染负荷的增加而降低,硝

酸盐的滞留效应随之升高,水库磷释放和硝酸

盐反硝化脱氮同时发生。

库底反硝化反应速率与沉积物耗氧之间存 图 8 TP 和硝酸盐库区与入库浓度比

在线性正相关关系 [40] ,沉积物耗氧主要由水体当前的生产力控制 [41-42] 。近年来随着水体氮、磷浓度的

升高,水体生产力增加,水库底部的耗氧量随之增加,水库底部缺氧程度加剧,反硝化反应消耗更

大量的硝酸盐。底部缺氧也会导致沉积物中更大量的磷释放和反硝化脱氮 [20] ,这也是水库磷和硝酸

盐滞留效率呈显著负相关关系的主要原因。近年来流域的治污措施,仅限制了磷输入的负荷量,而

随着入库磷负荷的减少,库区磷的滞留效率可能会逐渐增加,而氮的滞留效率可能将随之减少,因

此在管控磷负荷的同时,也需要适当控制流域氮负荷。

水库的氮、磷浓度是内、外源综合作用的结果,其中内源负荷不是水体中新的污染源,而是长

期以来外源沉积到底部的污染负荷再释放的过程 [38] 。潘家口水库长期以来上游来水氮、磷浓度高,

且网箱养殖面积逐年扩大,网箱养殖过程中未食饵料和鱼类排泄物等对水体营养盐产生影响的同

时,大部分将沉降至库底 [22,43] 。潘家口水库沉积物污染负荷的存量大,内源污染是未来水库水质恶化

的潜在风险。

潘家口水库作为深水水库,其内源污染释放的核心是底部水体的缺氧程度 [20,38] 。水体底部缺氧程

度除了受水体生产力控制外,水库的运行水位也是重要的影响因素。已有研究表明,水库的低水位

运行将使热分层期间库底水温增加,根据代谢理论水温升高 4 ℃,水体初级生产力将增加 20%,呼吸

作用将增加 43%,库底耗氧增加,因而增加了库底缺氧的可能 [44] 。如 2018 年 8 月潘家口水库水深

20.5 m、60.8 m 处的底部水温分别为 7.5 ℃、5.3 ℃,对应的库底 DO 浓度分别为 2.9 mg/L、5.2 mg/L,

当水库水深较浅时库底水温较高、DO 浓度较低,此时库底耗氧率较大,库底更容易缺氧。潘家口水

— 475 —